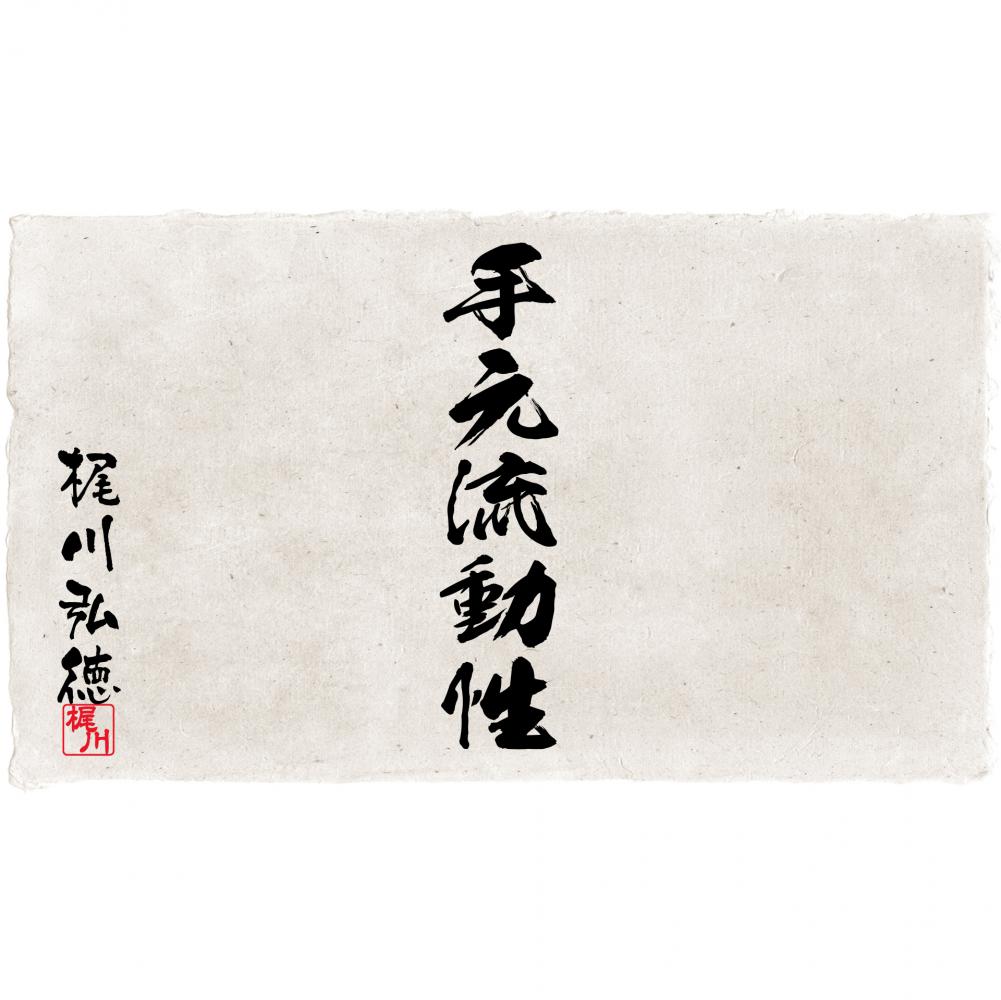

頼れるのは手元流動性

2020-03-10

企業の損失についていろいろな意見が出ています。日本は民主主義国家なので活動や表現は自由ですが、その前提は自己責任です。新型コロナウイルスの感染拡大によって損失が生じてしまってもその責任は企業にあります。損失を国に補償してもらえることはなく、仮に補償となったとしてもその財源は税金です。あくまで企業は自己責任で危機を乗り越えなければなりません。

頼れるのは手元流動性

企業が危機を乗り越えるためには資金の確保が欠かせません。この先あとどのくらい続くのか分からないコロナショックを乗り越えるために頼れるのは「手元流動性」です。

手元流動性=(現預金+すぐに売れる資産+すぐに借りれる与信枠)÷月商

要するに、すぐに確保できる資金が月商の何倍あるかというのが手元流動性です。すぐに確保できる資金というのは自己資金のほか、すぐに現金化できる株式証券や保険積立金などの資産、銀行融資による借入など、何でもいいわけです。手元流動性は平常時で大企業(資本金1億円以上)が1倍、中小企業が1.5倍~2倍は必要といわれます。この手元流動性を確保して企業は損失に備え、雇用を守り、コロナショック終息後の経済回復に貢献するためにこの危機を乗り越えなければなりません。頼れるのは他者ではなく手元流動性です。

選択肢はある

手元流動性を確保するにはいろいろな選択肢があります。売掛金の回収サイトを早めたり、資産を売却して資金化したり、信用実績のある金融機関から普通融資や当座貸越で融資を受けたりするのが優先になると思いますが、政府から発表された資金繰り支援策として経済産業省のセーフティーネット、厚生労働省の助成金などもありますので、それも選択肢のひとつでしょう。資金確保のための選択肢はたくさんあるので、あとは企業が何を選択して何倍の手元流動性を確保するかを決めるだけです。

◆中小に無利子・無担保融資(日本経済新聞)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO56537480X00C20A3MM8000/

企業の経済活動は自己責任です。この先どのくらい続くか分からないコロナショックを乗り越えるのも、乗り越えないのも企業の判断となります。危機を乗り越えて企業を存続させるのであれば、長期化も予想されている危機に備えて、多すぎず少なすぎず、適正な手元流動性を見極めて素早く確保しておくことが重要となるでしょう。HIRONORI KAJIKAWA